Unsere „Ambitious Girls“ – die haben noch was vor im Leben!

(ambitious heißt übersetzt ehrgeizig)

Unsere „Ambitious Girls“ – die haben noch was vor im Leben!

(ambitious heißt übersetzt ehrgeizig)

Wir haben heute von dieser Stiftung das Geld bekommen, um unsere Schule komplett auf Solarstrom umzustellen.

https://www.vankesteren-foundation.org/

Und ich habe vielleicht die Ehre, beratend zur Seite zu stehen beim Bau einer Schule in Mombasa. Offenbar wird es geschätzt, dass wir nicht im Blindflug unterwegs sind und uns auskennen mit dem Schulsystem, mit der Registrierung, mit den Anforderungen.

Danke für dieses Vertrauen.

Von Gabriela Vonwald

Wieder ein sehr schönes Projekt zugunsten von Harambee. Die Wollfärberin Margit von Alte Künste – Ancient Arts bietet auch dieses Jahr wieder eine Charity-Färbung an.

Die Aktion war letztes Jahr ein voller Erfolg und sicherte die Krankenversicherung für viele unserer Kinder. Dieses Jahr fließt der Erlös der Aktion in Hygieneprodukte für Mädchen. War Handarbeiten mag und schön Wolle liebt, kann hier gleichzeitig sich selbst erfreuen und Gutes tun.

Danke an Alte Künste – Ancient Arts!

Bilder von Familienbesuchen. Mehrere unserer Mitarbeiter sind mehrmals pro Woche unterwegs, um Kinder und ihre Familien zu besuchen und zu schauen, wie es Ihnen geht. Dabei wird Kleidung verteilt und die Wohn- und vor allem die Schlafsituation angeschaut.

So wie hier sieht es dann ganz oft aus, vor allem, wenn wir die Familien noch nicht lange betreuen. Oft können uns die Paten mit Spenden für ein Bett oder eine Matratze helfen – aber nicht immer ist das möglich. Daher freuen wir uns immer über Spenden für Betten, die wir für besonders bedürftige Familien verwenden dürfen.

Ein Bett mit Matratze und Moskitonetz lassen wir vor Ort für 130 Euro schreinern. Wenn nur eine Matratze benötigt wird, können wir schon mit 60 Euro helfen.

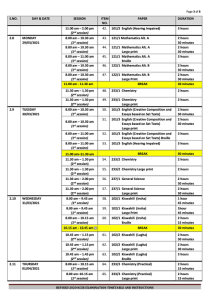

Landesweit findet ja derzeit die Matura/Abitur statt. Das ist eine wirklich komplizierte Sache und dauert fast einen Monat. Und fängt beispielsweise in den praktischen Fächern wie agriculture schon Monate vorher an.

„Richtig“ losgegangen ist es vor ein paar Tagen. Hier seht Ihr ein Beispiel, wie der Plan dann aussieht. Wie ihr auch seht, es ist immer parallel für alle angegeben, ob gehörlos, blind oder ohne Beeinträchtigung. Und es ist nicht wie bei uns – ein Fach – mündlich, schriftlich, aus, sondern Englisch geht über mehrere Tage, Mathe, Physik, also echt heftig.

Aber – Vorteil auch, dieses – ich hatte da einen schlechten Tag oder genau in dieser Stunde hatte ich Kopfweh, das ist eben auch nicht.

Auch hier, die Schule ist leer, niemand außer den Beteiligten darf anwesend sein, also erst nach 16 Uhr oder an prüfungsfreien Tagen. Gut also, dass wir das Büro haben. Gut auch, dass die Kinder in der Schule schlafen, bis es vorbei ist. Jetzt noch heim, kein vernünftiges Bett, langer Schulweg, kein Essen, das wollten wir ihnen nicht zumuten, es hängt ja doch viel dran an dieser Prüfung.

Unser Team hat eine Graduiertenfeier für Mwagawe ausgerichtet, unserem Studenten, der jetzt erfolgreich sein Studium abgeschlossen hat und Secondary Lehrer für Geographie und Wirtschaftswissenschaften ist.

Herzlichen Glückwunsch, Mwagawe!

Wieder konnten wir Betten, Matratzen, Schuluniformen und Fahrräder verteilen. Danke an alle Spender!

Ich werde oft gefragt, was sich unsere Kinder denn so zum Geburtstag wünschen oder zu Weihnachten. Und natürlich hätten auch unsere Kinder gern ein Fahrrad (das ist für fast alle das Höchste, was man sich nur wünschen kann). Viel häufiger aber kommt als Wunsch – ein Bett, eine neue Matratze, manchmal auch gar nicht für sich selbst, manchmal für die Mama oder die Oma. Ganz oft steht auf der Wunschliste die neue Schuluniform, weil die alte, die sich die Eltern mühsam geleistet hatten, schon so zerschlissen ist, dass man sich geniert. Schuhe, ein Pullover, ein Buch (eins, nicht viele), Schreibhefte.

Genauso geringe Ansprüche stellen unsere Kinder an Ausflüge. Schulausflüge gibt es in Kenia, natürlich. Aber sie sind Teil des Lernprogrammes. Auch wir versuchen es mit unseren bescheidenen Mitteln. Fort Jesus zum Beispiel (immerhin Unesco Kulturerbe), die Ruinen von Gedi, Hallerpark oder auch mal zum Hafen in Mombasa. Jedes Kind übrigens nur ausgestattet mit einer Flasche Wasser. Und noch nie hab ich das typische Augenrollen erlebt, sooo langweilig, kann ich mir dies kaufen oder jened, da hinten gibt es einen Kiosk, oder können wir was essen? Kein Smartphone, keine Selfies.

Oder – so wie jetzt gerade – eine Maturafahrt (Abitur für die deutschen Kollegen) nach Watamu, dann mit dem Glasbodenboot ein Stück hinaus aufs Meer, hoffen auf Delphine, zurück, Picknick (von der Schule mitgebracht, nein, man fährt nicht bei McDonalds vorbei oder so) und dann noch zu der Organisation, die Plastikmüll zu wunderbaren Dingen verarbeitet. Und das alles wegen Corona aufgeteilt auf 3 Tage, immer nur 8 Kinder plus 2 Lehrer.

Und das soll eine Maturareise sein? Nicht 2 Wochen Griechenland mit Alkohol und Disco? Macht den Kindern das denn Spaß? Sind sie nicht gelangweilt? Und was macht es mit den Armen, wenn sie dann – so wie es gestern der ersten Gruppe passiert ist – keine Delphine sehen? Ich merke an den Fragen im Patenforum, wie sehr wir solche Unternehmungen aus Sicht unserer österreichisch/deutschen Kinder betrachten

Aber wir reden hier von Kindern, die in Lehmhütten aufgewachsen und nie aus ihrer kleinen Welt heraus gekommen sind. Kinder, um die nie viel Aufhebens gemacht wurde. Kinder auch, die jetzt wegen Corona viele Monate gar nicht in die Schule durften und diese Zeit nicht in einem übervollen Kinderzimmer verbracht haben mit eigenem PC und Internetanschluss, sondern teilweise auf dem Feld helfend, Wasser holend schon morgens um 4, Haushalt, kleine Geschwister, viel Mühe, wenig Schönes. Diese letzte Reise als Klassengemeinschaft mit Freunden soll auch dazu beitragen, sich mal die Sorgen wegpusten zu lassen, daher auch bewusst VOR den Examenswochen, Gemeinschaft zu spüren, die nicht nur Lernen ist, ja, auch Abschied. Es wird die Kinder nach der Prüfung in unterschiedliche Colleges und Universitäten verschlagen, vielleicht sieht man sich nie wieder. Manche der Kinder sind schon seit dem Kindergarten bei uns, unsere Schule ist ihr Zuhause.

Keine Delphine, natürlich schade, aber darum geht es nicht. Auch wenn wir Europäer bei einer Safari keinen Leoparden vor die Kamera bekommen, ist es dann keine schöne Zeit? Unsere Kinder haben im Laufe ihres Lebens schon häufiger das lernen müssen, was man Frustrationstoleranz lernt. Dennoch – die erste Gruppe kam gestern mit strahlenden Gesichtern und glücklich müde zurück, viel Gesprächsstoff für die nächsten Tage. Allein die Autofahrt gemeinsam, das Meer, die Luft, bunte Fische, die man durch den Glasboden sieht, wer mag, ein wenig schnorcheln.

Natürlich wären theoretisch und ohne Corona auch größere Reisen möglich. So wie vor 5 Jahren mit allen nach Zanzibar, ein unvergesslicher Trip bis heute. Gern würde ich mal das tun, weshalb Touristen nach Kenia kommen, den Kindern die Tierwelt vor der Haustüre zeigen. Was wir aber auch nicht wollen – unsere Paten übermäßig zu belasten. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages auch „echte“ Maturareisen mit Übernachtung und noch mehr Spaß. Bis dahin machen wir unsere Kinder glücklich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.

Und ganz ehrlich – ich denke, nach Corona wären wohl viele unserer Kinder hier in Österreich oder Deutschland mit solch einem Ausflug auch nicht unzufrieden.

Hier eine sehr anschauliche Geschichte über einen Notfall und schnelle Hilfe.

Der 17 jährige Emmanuel krümmte sich eines Morgens vor Schmerzen. Es war ein ganz schlimmer Leistenbruch, es musste sofort etwas geschehen. Die Ärzte in den öffentlichen Spitälern streikten jedoch gerade. Aufgrund der fehlenden Notambulanz musste er in einem privatem Spital behandelt werden. Die Rechnung war im Voraus zu bezahlen. Sie machte 1.000 € aus. Wir griffen dafür in einen Topf für Notfälle und sammelten danach Spenden unter allen Paten.

Die Operation wurde gerade noch rechtzeitig durchgeführt. Emmanuel konnte wieder lächeln. Unsere Matron saß an seinem Bett. In Kenia ist die Pflege und das Essen der Spitalspatienten nämlich Aufgabe der Familie.

Emmanuels Eltern sind Analphabeten und glauben an Zauberei. Sie wollten den Buben wieder mit nach Hause nehmen und einen örtlichen Medizinmann bestellen. Unglaublich, 2021! Es ist noch ein weiter Weg.

Emmanuel blieb einige Tage im Spital, danach durfte er nach Hause und wir organisierten weitere Hilfe für die Pflege. Inzwischen geht es ihm großartig. Er ist jetzt zur Erholung bei seinem Onkel in Tezo. Nachdem seine Familie den Heilungsprozess miterlebt hat, ist sie nun doch sehr dankbar, das erkennen wir an. Vielleicht holen sie in Zukunft doch keinen Medizinmann mehr.

Danke an alle die für Emmanuel gespendet haben. In ein bis zwei Wochen kann er zurück in die Schule.